Der Tabakanbau hatte in Palmbach eine lange Tradition

Einladung zur Ausstellung

Der Waldenserverein Palmbach e. V. zeigt vom 23. August bis 14. September 2025 in der Waldenserkirche Karlsruhe-Palmbach die vom Hugenotten- und Waldenserpfad e. V. erstellte internationale Wanderausstellung „Wurzeln schlagen – Menschen und Pflanzen im Exil“. Die Ausstellung präsentiert und interpretiert die Beiträge hugenottischer und waldensischer Glaubensflüchtlinge zur Kulturgeschichte von Acker- und Gartenbau, Ernährung und Kochkultur. Sie zeigt den Einfluss der europäischen Geschichte auf die Entwicklung der Kulturlandschaft sowie der Alltagskultur in Küche, Garten und Landwirtschaft.

Tabakanbau in Baden

Baden gehörte über viele Jahrzehnte zu den nördlichsten Tabakanbaugebieten Europas. Das milde Klima – besonders im Rheintal und in den geschützten Lagen am Rand des Schwarzwalds – bot gute Voraussetzungen für diese arbeitsintensive Kulturpflanze. Neben großen Anbaugebieten wie der Ortenau oder dem Raum Karlsruhe/Bruchsal wurde auch in den Höhenlagen um Palmbach Tabak angebaut. Für viele kleinere landwirtschaftliche Betriebe war er eine wichtige Zusatzeinnahme.

Frühe Geschichte und Einfluss der Waldenser und Hugenotten

Einen besonderen Beitrag leisteten die Waldenser und Hugenotten, die Anfang des 18. Jahrhunderts in Palmbach und anderen Orten des Raums Karlsruhe angesiedelt wurden.

In ihren Herkunftsgebieten – vor allem im piemontesischen Val Pellice und Val Germanasca – wurde Tabak bereits im 17. und 18. Jahrhundert in kleinen Parzellen angebaut. Er war dort eine Neben- und Geldfrucht, oft in Bündeln an Dachbalken oder in kleinen Schuppen getrocknet. Mit ihrer Erfahrung im Anbau arbeitsintensiver Sonderkulturen, darunter auch Tabak, ergänzten die Waldenser das Wissen der einheimischen Bauern und trugen so zur langfristigen Etablierung dieser Kulturpflanze in der Region bei.

Foto 1: Tabakeinfädeln im Jahre 1940 bei Hermann Kräutler. v.l.n.r.: Olga Tron, Notburga, Frau Gegenheimer, (?), Mina Kräutler, geb. Tron

Foto 2: Tabakeinfädeln um 1972 bei Julius Tron. v.l.n.r.: Die Schwestern Wilhelmine Berger und Ida Jourdan, geb. Piston

Ablauf des Tabakanbaus bis zur Ernte

Der Tabakanbau im Waldenserort Palmbach und den umliegenden Dörfern war in früheren Jahrzehnten ein wichtiger Bestandteil der landwirtschaftlichen Arbeit und trug wesentlich zur Existenzsicherung vieler Familien bei. Er verlangte über das ganze Jahr hinweg viel Handarbeit – vom winzigen Samenkorn bis zum fertigen Tabakbündel.

Aussaat und Anzucht

Im zeitigen Frühjahr wurde der feine Tabaksamen in warmen Frühbeeten ausgesät. Die Samen sind fast so klein wie Staub, daher brauchte es viel Fingerspitzengefühl. Schon nach wenigen Tagen keimten die ersten zarten Pflänzchen. Sobald sie kräftig genug waren, wurden sie pikiert – das heißt, in größeren Abständen umgesetzt – und später ins Freiland gepflanzt.

Die Auspflanzung erfolgte Ende April oder Anfang Mai, wenn keine Frostgefahr mehr bestand. Jede Pflanze wurde früher per Hand in ein kleines Pflanzloch gesetzt. Der Abstand zwischen den Pflanzen lag meist bei 50 bis 60 cm, damit sich die Blätter frei entfalten konnten. Gleich nach dem Setzen wurde kräftig angegossen, um das Anwachsen zu sichern.

Tabak braucht lockeren Boden, regelmäßige Bewässerung, sorgfältige Unkrautbekämpfung und Schutz vor Schädlingen. Damit die Nährstoffe nicht in Blüten und Samen, sondern in die Blätter gehen, entfernte man regelmäßig die Blütenknospen und seitlichen Triebe – die sogenannten Geiztriebe. So wuchsen große, kräftige Blätter, und die Pflanzen erreichten je nach Sorte eine Höhe von 1,5 bis über 2 Meter.

Aufbau der Tabakpflanze

Die Tabakpflanze trägt ihre Blätter in verschiedenen „Stufen“, die auch die Erntefolge bestimmen:

-

Grumen (in Palmbach oft „Grumpen“ genannt) – die untersten Blätter, dicht am Boden. Sie sind oft kleiner und durch Bodenspritzwasser fleckig, werden zuerst entfernt und meist nur minderwertig verwendet.

-

Sandblatt – die nächsten Blätter, größer und von besserer Qualität.

-

Untergut – mittlerer unterer Bereich mit festerer Blattstruktur.

-

Hauptgut – der mittlere bis obere Bereich der Pflanze; hier wachsen die aromatischsten und hochwertigsten Blätter.

-

Obergut – obere Blattreihe mit höherem Nikotingehalt.

-

Spitzenblätter – ganz oben, meist kleiner, aber sehr kräftig im Aroma.

Tabakernte

Die Ernte begann im August und erfolgte in mehreren Durchgängen. Zuerst wurden die Grumen geerntet, dann das Sandblatt, später das Hauptgut und zuletzt Obergut und Spitzenblätter. Jede Pflanze wurde also mehrmals besucht, und das Pflücken war reine Handarbeit.

Sobald die großen Blätter erntereif waren, half die ganze Familie mit – oft auch Nachbarn und Verwandte. Jedes Blatt wurde vorsichtig gebrochen, um Risse zu vermeiden. Die frisch geernteten Blätter waren weich, feucht und klebrig.

Dawakeifädle und Trocknung

Unmittelbar nach der Ernte begann das sogenannte „Dawakeifädle“. Die Helfer saßen auf prallen Strohsäcken und fädelten die Blätter mit einer etwa 30 cm langen Stahlnadel, durch deren Öhr ein langer Bindfaden lief, an der dicken Mittelrippe auf. Blatt für Blatt reihte man so zu „Bandelieren“ auf.

Noch heute erzählen ältere Erntehelferinnen und Erntehelfer, wie klebrig diese Arbeit war: Der Tabak hat auf der Blattoberfläche viele kleine Drüsenhaare, diese sondern eine zähe, harzige Flüssigkeit ab, die Nikotin, Zucker, Eiweiße und andere Pflanzenstoffe enthält. Beim Ernten oder Verarbeiten gelangen diese Sekrete auf die Haut. Diese klebte an den Fingern und in den Handflächen und setzte sich auch in der Kleidung fest. Bei längerem Kontakt kann der Körper auch Nikotin über die Haut aufnehmen – daher wurden früher bei Tabakbauern häufig Übelkeit und Schwindel beobachtet. Diese Absonderung schützt die Tabakpflanze auf den Feldern vor Fraßfeinden.

Die Bündel wurden anschließend in den luftigen Tabakschuppen – bei uns „Tabakschopf“ genannt – zum Trocknen aufgehängt. Die Lufttrocknung dauerte mehrere Wochen. Anfangs noch sattgrün, verfärbten sich die Blätter allmählich gelblich, dann goldbraun bis dunkelbraun. Dabei verloren sie den größten Teil ihres Wassergehalts – von rund 90 % auf etwa 15 %.

Fermentation

Nach der Trocknung folgte die Fermentation – ein natürlicher Reifeprozess, bei dem die Blätter in Stapeln gelagert wurden. Durch ihre eigene Restfeuchte und mikrobielle Vorgänge erwärmten sich die Stapel leicht. Dabei bauten sich Bitterstoffe ab, und das Aroma wurde harmonischer. Mehrmals mussten die Stapel umgesetzt werden, damit alle Blätter gleichmäßig reiften. Dieser Vorgang konnte Wochen bis Monate dauern.

Sortierung und Verkauf

Nach der Fermentation wurden die Blätter nach Blattstufe, Größe, Farbe und Unversehrtheit sortiert: Sandblatt, Untergut, Hauptgut, Obergut und Spitzenblätter kamen jeweils in eigene Stapel. In Baden waren viele Kleinbauern im Landesverband der Tabakpflanzer organisiert. Der Verband richtete zentrale Verkaufstage aus, bei denen die Tabake von Aufkäufern begutachtet, gewogen und bewertet wurden. Die Bezahlung – das „Tabakgeld“ – erfolgte oft erst im Winter.

Weiterverarbeitung

In Grünwettersbach gab es ab 1881 die Zigarrenfabrik „W. Rieger & Cie.“ mit einer Zweigstelle, die zeitweise rund 80 Arbeiterinnen und Arbeiter beschäftigte. Später übernahmen andere Betriebe die Produktion. Ob Palmbacher Tabak direkt dorthin geliefert wurde, ist nicht sicher belegt, aber möglich.

Nebenprodukte

Auch Nebenprodukte fanden Verwendung: Die getrockneten Tabakstängel – „Tabaksturzel“ genannt – dienten den Familien im Winter als Anfeuerholz für den heimischen Ofen.

Tabakpflanzung und Tabakfeld in Palmbach um 1970 (Vielen Dank an die Familie Tron für die Fotos)

Tabakanbau 1934–1940

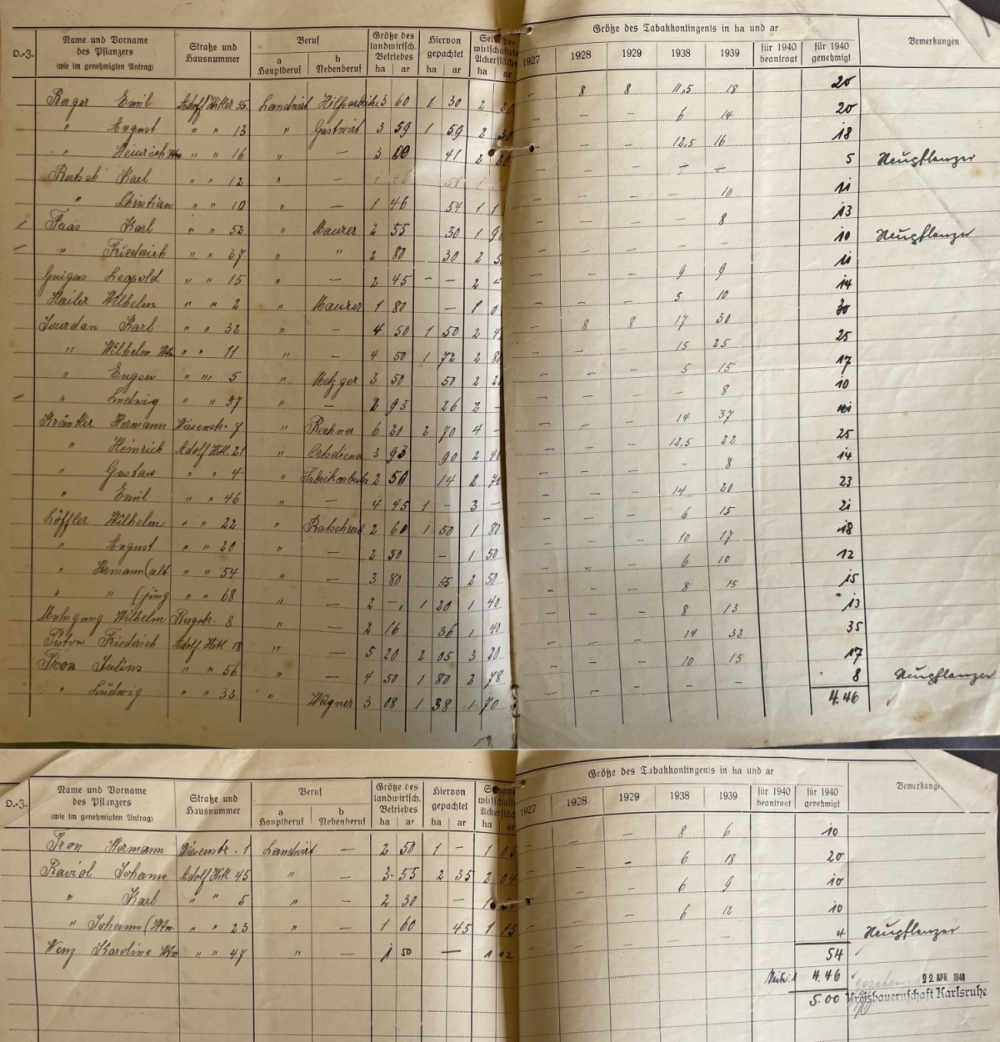

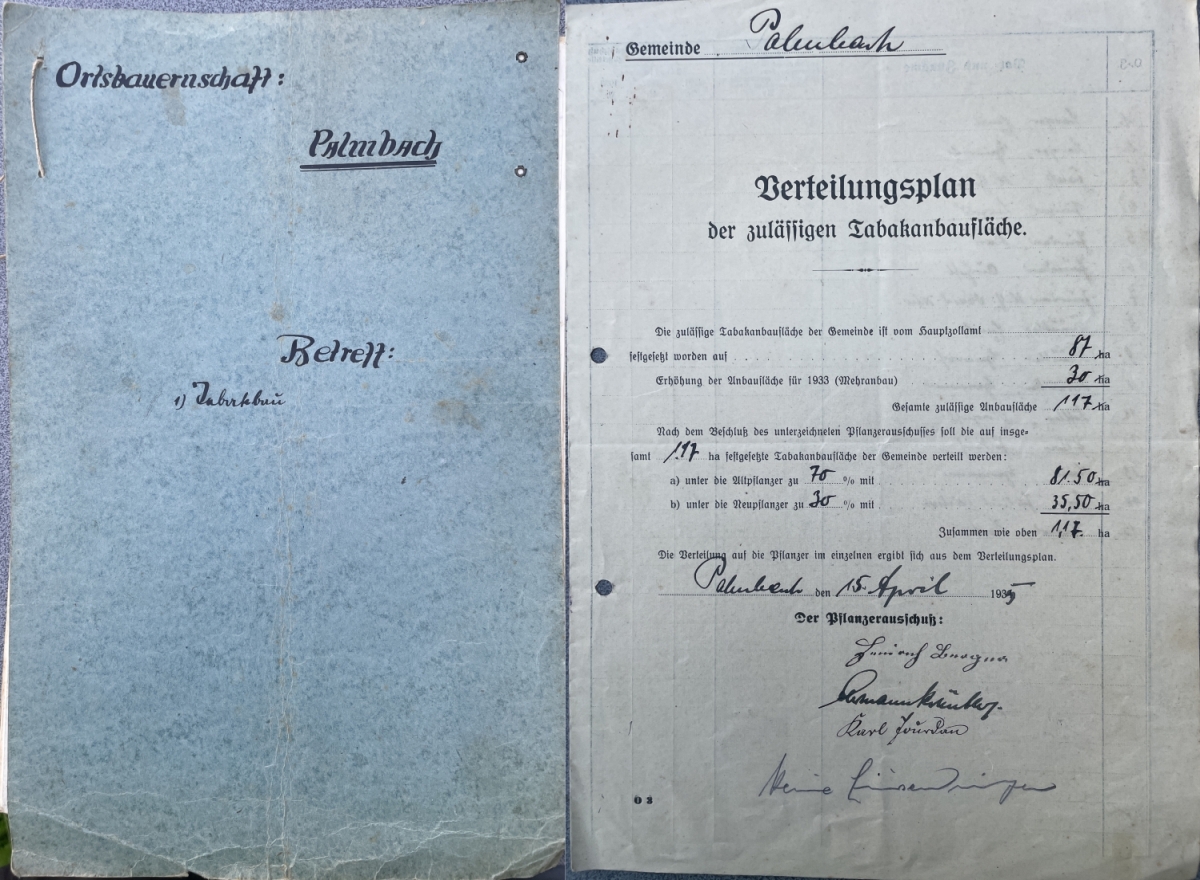

Im „Tabakbuch“ der Ortsbauernschaft Palmbach sind für die Jahre 1934 bis 1940 detaillierte Aufzeichnungen zum Tabakanbau festgehalten. Die Anbauflächen wurden dabei jedes Jahr vom Hauptzollamt neu festgelegt.

1934 wurden in Palmbach 87 Ar Tabak angebaut. Für 1935 beantragte die Gemeinde eine Erweiterung der Anbaufläche um weitere 30 Ar.

Am 15. April 1935 gehörten dem örtlichen Pflanzerausschuss Ludwig Berger, Hermann Kräutler und Karl Jourdan an. In den Listen sind 15 Palmbacher Landwirte vermerkt, die zu diesem Zeitpunkt Tabak anbauen durften.

Mit Schreiben vom 12. Dezember 1936 beantragte die Gemeinde eine höhere Zuteilung für das Jahr 1937. Begründet wurde dies damit, dass die bisherigen 117 Ar auf nur 13 Pflanzer verteilt würden. Von den insgesamt 75 landwirtschaftlichen Betriebsinhabern in Palmbach müssten 38 ihren Lebensunterhalt vollständig aus der Landwirtschaft bestreiten. Das bedeutete, dass 25 dieser Betriebe auf den lukrativen Tabakanbau verzichten mussten, obwohl sie darauf angewiesen waren. Außerdem verwies die Gemeinde darauf, dass vor dem Krieg in Palmbach eine Anbaufläche von 4 Hektar üblich gewesen sei.

In den Jahren 1937 und 1938 wird als Ortsbauernführer ein Wilhelm Löffler genannt. Die Vergabe zusätzlicher Flächen durfte nur an reine landwirtschaftliche Betriebe erfolgen, die sowohl das festgelegte Getreidekontingent als auch die Milchabgabepflicht erfüllten. In dieser Zeit wurden auch kleinere Zusatzflächen für den Virgin-Tabakanbau zu Versuchszwecken zugeteilt.

Der „Verteilungsplan zur zulässigen Tabakanbaufläche“ vom 6. April 1939 nennt als Mitglieder des Pflanzerausschusses: Karl Jourdan, Hermann Kräutler und Wilhelm Löffler. Für 1939 wurde die gesamte Anbaufläche auf 4,12 Hektar festgelegt. Diese wurde auf 26 bäuerliche Betriebe verteilt, die im Verzeichnis namentlich mit ihrer jeweiligen Anbaufläche aufgeführt sind.

Die Organisation und Genehmigung der Flächenverteilung übernahm der Landesverband der badischen Tabakbau-Vereine e. V. in Karlsruhe.

Tabakanbau 1945 bis 1976

Auch nach dem Zweiten Weltkrieg blieb der Tabakanbau eine wichtige Einnahmequelle in Palmbach. Überlieferte Fotos zeigen die Arbeit 1940 im landwirtschaftlichen Betrieb Kräutler sowie um 1970 im Betrieb von Julius Tron. Aus den 1950er und 1960er Jahren ist bekannt, daß in Palmbach die Sorte Geudertheimer angebaut wurde.Badischer Geudertheimer ist eine alte, deutsche Tabak-Landsorte, die ursprünglich aus dem Elsaß stammt. Er liefert dunkle Tabake, die gerne für die Zigarren-Herstellung verwendet werden. Aufgrund ihrer Robustheit wurde die Sorte besonders in den Tabak-Anbaugebieten in Baden angepflanzt.

Tabakverkauf

Kunde der Palmbacher Tabakanbauer war zu dieser Zeit die Badische Tabakmanufaktur Roth-Händle (Sitz Lahr/Schwarzwald). Vor der Abgabe legten die Bauern Muster (einzelne Buschel) in einem Gebäude im Ort aus. Die Käufer – u. a. Roth-Händle – „visitierten“ die Ware und gaben Gebote („Taxieren“) ab. Die eigentliche Verwiegung erfolgte gestaffelt nach Blattgattung: im November die Grumpen, im Dezember das Sandblatt, im Februar Haupt- und Obergut. Anwesend waren stets Bauer, Käufer, Wiegemeister, Zollbeamter und ein Bonitier. Zeitzeugnisse und Fachberichte nennen vor allem Blattgattung/Position (Grumpen, Sandblatt, Hauptgut, Obergut), Blattgröße/Blattbau, Farbe/Fehlerfreiheit (Flecken, Blauschimmel-Schäden, Brüche), Aufmachung (Bündelung, Sortenreinheit) und den Zustand bei der Anlieferung (nicht zu trocken, nicht zu feucht). Genau diese Punkte bestimmten die Zuschläge/Abschläge, die der Bonitier am Verwiegungstag eintrug.

Die Familie Tron baute bis 1976 in Palmbach Tabak an – danach endete diese Tradition im Ort.

Wir empfehlen diesen Film: "Tabak" ∙ SWR Retro – Abendschau ∙ vom 29.08.1957. Der Tabak-Anbau hat in Baden-Württemberg Tradition. Begleitet wird die Ernte, Verarbeitung des Tabaks bis hin zur Zigarren-Herstellung in einer Fabrik in Rust.

Ortsgeschichte: Die Zigarrenfabrik Grünwettersbach

Wussten Sie, dass es in Grünwettersbach über 70 Jahre lang eine Zigarrenfabrik gab?

Teile des Fabrikgebäudes, das sich am Ortseingang von Grünwettersbach befindet, wurden bereits im Jahr 1888 von der Firma Wilhelm Rieger & Co. erbaut. Im Jahr 1907 erfuhr das Fabrikareal durch den Bau eines weiteren Gebäudes eine Erweiterung. Die Zigarrenfabrik Rieger wurde 1880 in Durlach gegründet und betrieb seit 1888 eine Zweigniederlassung in Grünwettersbach.

Nach der Insolvenz der Firma Rieger erwarb die Gemeinde Grünwettersbach am 19. April 1934 das gesamte Objekt durch eine Zwangsversteigerung für 9.500 Reichsmark. Von 1935 bis 1952 waren die Gebäude an die Firma Kleine-Weber & Maier verpachtet, die am 1. April 1935 von Heinrich Kleine-Weber und Eugen Maier gegründet wurde. In dieser Zeit wurden Zigarren hergestellt, und es waren zeitweise bis zu 60 Personen beschäftigt. Im Handelsregister findet sich am 30. September 1953 eine Löschung des Unternehmens.

Nach der Insolvenz der Firma Rieger erwarb die Gemeinde Grünwettersbach am 19. April 1934 das gesamte Objekt durch eine Zwangsversteigerung für 9.500 Reichsmark. Von 1935 bis 1952 waren die Gebäude an die Firma Kleine-Weber & Maier verpachtet, die am 1. April 1935 von Heinrich Kleine-Weber und Eugen Maier gegründet wurde. In dieser Zeit wurden Zigarren hergestellt, und es waren zeitweise bis zu 60 Personen beschäftigt. Im Handelsregister findet sich am 30. September 1953 eine Löschung des Unternehmens.

Nachdem die Gemeinde den Mietvertrag gekündigt hatte, wurde das Fabrikgelände am 20. August 1952 an die „Mittelrheinische Tabak-Manufaktur GmbH“ (Eisenkolb & Boos) verkauft. Diese Firma, gegründet am 7. August 1952 von Margarete Eisenkolb und Hans Boos, stellte Tabakerzeugnisse aller Art her. Im Gegenzug errichtete das Unternehmen ein Wohnhaus mit vier Wohnungen sowie eine Leichenhalle für die Gemeinde Grünwettersbach.

Ob Palmbacher Tabakanbauer in diesen 70 Jahren auch Lieferant von getrockneten Tabakblättern waren, muss noch erforscht wurde.

Quellen:https://digital.blb-karlsruhe.de/ und https://stadtlexikon.karlsruhe.de/index.php/De:Lexikon:ins-0168

Tabakanbau in Palmbach – Kurzüberblick

-

17. und 18. Jahrhundert: Waldenser und Hugenotten bringen Tabakanbau aus dem Piemont nach Deutschland.

-

Anbau: Aussaat in Frühbeete im Frühjahr, Pflanzung ins Freiland.

-

Ernte: mehrfache Ernte der Blätter („Grumpen“), Trocknung in speziellen Schuppen "Tabakschopf"

-

Bedeutung: Wichtige Einnahmequelle für viele Familien, prägend für Landwirtschaft und Kultur

- 1939: 26 Tabakpflanzer bewirtschaften 4,12 ha, organisiert im „Tabakbauverein Palmbach“

- 1976 endete der Tabakanbau in Palmbach. Julius Tron war der letzte Tabakanbauer.

-

Heute: Historische Tabakschuppen im Originalzustand sind nicht mehr erhalten.